2016年6月7日,中央十一部委联合印发《关于支持实体书店发展的指导意见》,其中对于“规范出版物市场秩序”做出了说明:“加大出版物市场管理力度,规范图书市场秩序,完善图书市场价格管理机制,打击恶意打折、无序竞争行为,为实体书店发展营造公平有序的市场环境。”

鉴于上述指导意见的印发,聊聊图书行业“价格战”这个话题,鉴以观察我们的行业是否有同样的情况发生?

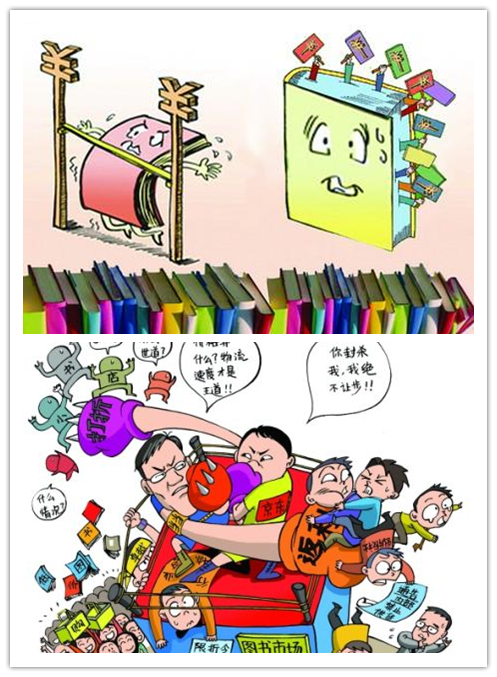

图书业“价格战”乱象:谁之过?如何解?

关于图书业的价格战,曾有组织制定了新书限折等规则,但因各种原因并未能落地真正实行。面对价格战乱象,限折制度究竟是否可行?出版社又该如何应对?

价格战是很多行业都曾历经的过往,人们对于价格战的认识也相当地一致:消费者看似得到了眼前利益,但长期来看,伤害的是整个行业的发展。图书行业也好,文具行业也好,作为一种商品,均面临着价格战的困扰。

图书卖出“白菜”价

关于图书价格,一个普遍的共识是——国内图书价格偏低。建国后,我国对图书实行低价政策,总体要求是“保本微利”。

而当前的图书销售渠道与建国后的单一渠道有所不同,现分为实体渠道和网络渠道。实体书店的促销活动不多,新书更是很少打折;但网上书店的新书折扣一般都在6-8折之间,逢节假日必有“满减活动”,各大图书电商促销手段层出不穷。长久以来的促销活动培养出了消费者“不满减不买书”的习惯。

近两年来,新兴网络渠道异军突起,以罗辑思维为代表的社群电商,重新定义图书产品的超强能力和粉丝黏性使其走出了属于自己的独特道路。但“打折”仍是吸引消费者的重要手段。不过不是人人都是罗振宇,罗振宇是哪位?百度下吧。

“价格战”妨碍产业共赢

短期看,价格战压缩了出版社的利润空间。长期看,“白菜”价真正伤害的是以读者为核心的整个图书市场。

图书在销售环节任意定价、打折,当图书经销的中间环节不确定,有垄断势力瓜分利润,或者可能面临较大销售和退货风险时,出版社会倾向于制定一个相对较高的价格来保障利益。当个别出版社为了降低自身产品成本,而滥用定价权来满足下游销售环节对利润的要求时,读者得到的折扣也只是泡沫,且会产生对整个图书定价市场的误解和信任危机,进而形成消极购书心理,从而危及整个图书产业的生存与发展。

客观来看,受到价格战最直接影响的还是实体书店。近年来,民营书店接二连三地倒闭、新华书店纷纷转型尝试多元化经营。有业界人士称,不处理好网络渠道和实体渠道折扣不一的问题,任何对实体书店的扶持政策都是治标不治本。

转型中的国内出版业市场总体上缺乏规则,真正亟待思考的是:究竟要建立什么样的市场机制?政府、企业在这一过程中各自应该扮演什么样的角色?

新书限折是否可行

2016年的全国“两会”上,全国政协委员白岩松建议,新书半年内不能低于8.5折或者8折销售。

对于新书限折制,一直以来就有正反两种声音。支持者认为,新书限折制可以保持文化的多样性,解决实体书店的生存困境;反对者则认为,这违背了市场经济的基本规律,且与《反不正当竞争法》《反垄断法》的相关条款相悖。

目前,我国民间知识产权意识薄弱,政府对知识产权的保护不力致使知识产权保护意识未能充分进入社会经济运行体系。设计并引导运行合适的知识产权经济模式和法律体系,是全社会和政府需要共同努力的目标。

那么当下,承担了价格战绝大部分压力的出版社,在这场博弈中又该如何保持自己的话语权呢?

做好自身产品最重要

通过梳理电商在销的图书产品类型,我们发现,一些非常优质的产品在销售折扣上并没有多大让利,也有不少出版社不再参与满减、秒杀等促销活动。很大程度上是因为这些图书品质精良。

强势的产品定位和符合当下市场大众人群接受的产品,才是与渠道博弈过程中出版机构赖以保证话语权的资本。

而我们文具行业,有没有发生同样的事情呢?

本文章转载须作者授权或与国际文仪编辑部联系