近来听说不少零售店老板对于调查数据的运用问题发生困惑,总觉得做了调查但是对实际销售没有特别的价值。事实上,对于数据有两个问题的存在,首先,是数据如何来的;其次,是数据是用什么方法来分析的。在某种程度上它们被重叠为一个问题,那就是你用什么方法展开调查的。如何使死数据变成活数据?文化用品行业的经验实在不足,这里介绍一些成熟的业态经验以帮助大家。

Recently, many retailers expressed their worry to the author about how to use survey data, it seemed that the survey had almost no value to actual sale. As a matter of fact, there are two problems existing of data --- where does it come from and how to analyse. In a way, the problems can be summed up as the way in which you conduct an investigation. How to apply survey data flexibly? Here below some experience of mature industry for your reference.

开零售店需做哪些市场调查?参考资料之一

作者:杨志飞

所谓商圈,是指商店以其所在地点为中心,沿着一定的方向和距离扩展,吸引顾客的辐射范围,简单地说,也就是来店顾客所居住的区域范围。无论大商场还是小商店,它们的销售总是有一定的地理范围。这个地理范围就是以商场为中心,向四周辐射至可能来店购买的消费者所居住的地点。

商圈包含三个层次:中心商业圈、次级商业圈和边缘商业圈。中心商业圈占这一店铺顾客总数的55%~70%。这是最靠近店铺的区域,顾客在人口中所占的密度最高,每个顾客的平均购货额也最大,很少同其他商圈发生重叠。次级商业圈包含这一店铺顾客总数的15%~25%。这是位于中心商业圈外围的商圈,顾客较为分散,一般日常用品对这一商圈的顾客缺少吸引力,一般占本店销售额的25%左右。边缘商业圈包含了剩余部分的顾客,他们最分散,如便利店对他们就不具有吸引力,只有一些特殊品、选购品才会吸引他们的到来,一般占销售额的5%左右。

商圈的大小一般视业态业种的不同有很大的差别,因为它是由多种复杂的因素决定的,而且这些因素又处于不断的变化之中。如店铺可经销的商品的品种,规格、价格;到购物地点的交通状况;地理环境条件;周围店铺的竟争与互补性;人口及收入状况等等。因此,商圈的具体形态可以分为以下几类:

A、商业区;B、综合区;C、文教区;D、办公区;E、住宅区;F、开发区。

那么就书店的商圈确定而言,商业区和综合区最佳,办公区和文教区次之,住宅区和开发区较差。 一般来讲,商圈内具有多种商圈形态,如果判断店铺业态状态,必须排定优先排序,进行商圈调查。

一、 有效商圈范围的调查

对于新设店铺商圈的划定,往往通过调查评价,包括对市场趋势的分析和对消费者的调查。

市场趋势分析要收集有关资料,如人口分布的预测、新住宅的兴建、公共交通运输、城市规划等方面的资料。对消费者的调查,如往返于商店的距离和花费的时间多少是顾客乐于接受的,一家商店的坐落处所要具备哪些特征才能吸引顾客,最可能来新店的人们的住址等。分析市场趋势和调查消费者这两方面可以同时采用,也可只用其中一项,同样都可为勾划商圈轮廓提供依据。

要划定一家新设店铺的商圈界限,可使用美国学者威廉·雷利提出的雷利法则,也可称为“零售引力法则(定律)”。他认为,商圈规模由于人口的多少和距离店铺的远近而有所不同,店铺吸引力是由最临近商圈的人口和里程距离两方面发挥作用。其内容是在两个城镇之间设立一个中介点,顾客在此中介点可能前往任何一个城镇购买,这个点位于对顾客具有同等吸引力的两家商店位置上。

雷利法则假定两地的交通条件和供应状况是相同的。则A城镇的商圈范围为15公里,B城镇的商圈范围为5公里。实际上,任何两地的交通条件和供应状况都不会完全相同。因此,企业在确定商圈时,要考虑到不同地点的实际情况,对测定的商圈大小进行适当的调整,使之更接近于真实情况。雷利法则较适宜于以汽车为交通工具的国家和地区,对亚洲地区采说,人口密度高,购物主要以步行为主,可能更多地考虑步行的距离对商圈的影响作用。

对于超级市场而言,不同的业态模式由于经营的商品种类不同,目标顾客不同,因而具有不同的商圈范围;借鉴国外经验,一般而言;仓储式商场实行会员制度。许多商品都是成批购买,商圈范围可达到50公里;大型综合超市卖场面积大,经营商品种类丰富,因而可吸引远距离的顾客,商圈也可达到15~20公里;而标准食品超市主要经营食品、商圈一般为5公里;传统食品超市经营的商品种类少,商圈约为1~3公里;便利店因为经营商品种类少,而价格又比其他的超市高,消费者购买主要是为了求方便,因而商圈只有500米左右。

#p#副标题#e#二、 商圈的顾客群调查

商圈内的顾客群分为两部分:一是流动人口:二是住户。两种人口对营业额的影响不同。

流动人口测定的一般方法是:

1. 指定专人(最好是两个以上的人员,可轮流测量,获得全天的测试资料)到预定的店址测定各年龄层的人数。

2. 将几个时段内测定的流动人口数平均,得到每小时平均人数。

3. 预估不同年龄层可能发生的客单价,即每一个顾客的购买金额。

4. 预估入店率,即流动人口中进入店铺的人数比例。

住户测定的方法是:

a.按商圈范围分层测定住户数。当前资料可从居民住宅区的居委会获得,未来资料可从政府有关部门获得。

b.根据远近距离估计入店率,第一商圈最高,第二商圈次之,第三商圈最低。

c.客单价预估则与入店率成反比,距离近、常上门的顾客,其购买单价通常不会太高,而距离远、上门次数少的顾客,其购买的单价通常较高。

住户的情况调查是耗时最大的调查项目,而且了解得越详细越好。有关资料的收集可借助问卷调查表,调查表可通过4条渠道发送:委托专业人员上门分送;与居委会合作分送;与学校合作,通过中小学生送达到家庭;邮寄或直接送入住宅区的信箱内。无论采取何种方式,都必须有必要的诱导,如重要性说明,赠送小礼品,按问卷编号开奖等等。

#p#副标题#e#三、 商圈内的竞争店调查

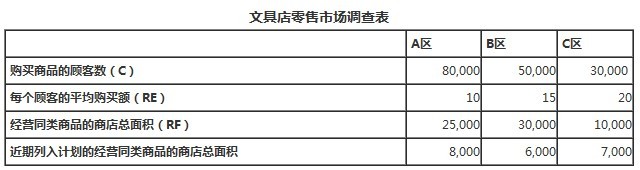

在做商圈内竞争店调查时,必须考虑到下列因素:现有同种业态店铺的数量,规模分布,新店开张率,所有商店的优势与弱点,短期和长期变动以及饱和情况等。任何一个商圈都可能处于商店过少、过多或饱和的情况。过小的商圈内只有很少的商店,提供满足商圈内消费者需求的特定产品与服务,以至每家商店都得不到相应的投资回报;一个饱和的商圈内的商店数目恰好满足商圈内人口对特定产品与服务的需要。饱和指数表明,一个商圈所能支持的商店不可能超过一个固定数量,饱和指数可由下式求得:

CRE (C——某商圈内的顾客数;RE——某商圈内消费者人均消费支出)

IRS= CRE/ RF (IRS——某商圈的零售饱和指数。)

RF (RF——某商圈内的商店数目)

[例]有三个地区,它们的顾客与商店情况如表3-1所示:

表3-1

CRE:80000×10

IRSA=32元/平方米

RF:25000

CRE:50000×15

IRSB=25元/平方米

RF:30000

CRE:30000×20

IRSC=60元/平方米

RF:10000

若考虑到近期开业的经营同类商品的商店面积,则

CRE:80000×10

IRSA=24.24元

RF:25000+8000

CRE:50000×15

IRSB=20.83元

RF:30000+6000

CRE:30000×20

IRSC=35.29元

RF:10000+7000

一般来说,应选择饱和指数较高的商圈开店。因为饱和指数越大,这意味着该商圈内的饱和度越低;饱和指数越小,商圈的饱和度越高。

#p#副标题#e#四、 开业后营业额估算

营业额的估算应考虑:商圈内常住居民的购买量;商圈范围内企事业单位的购买量;流动顾客群的购买量;超级市场在商圈范围内的市场占有率等。

对于商圈内常住居民的营业额估计,可采用下式:

住户营业额估计:户数×人店率×客单价则

第一商圈:80×45%×50=1,800(元)

第二商圈:350×25%×58=5,075(元)

第三商圈:600×10%×70=4,200(元)

住户总营业额:1,800+5075+4,200=11,075(元)

对于商圈内流动人口的营业额估计,可采用下式:流动人口营业额估计(元/时);每小时平均人数×客单价×入店率,将不同年龄层加总的预估营业额 (元/时)乘上一个“常数”,即为每日流动客的营业额。便利店该常数值可设为20,而超市则可根据营业时间的长短来确定,如营业时间为12小时,则常数可设为10,原因是每天都会有一段离峰时间,扣除离峰时间,才比较接近事实,举例如表3-2所示。

表3-2

五、 合适的卖场面积确定

连锁超市一般对某种业态的店铺都定有卖场面积标准及卖场结构标准。这一方面是为了树立统一的企业形象;另一方面也是为了使商品的平面布置、立体陈列、设备安置等店铺设计项目套用标准化的模式,以降低设计费用;也是为了保持各连锁店的商品结构的基本一致性而使采购成本和流动资金降低。所以,要实现经营的标准化,首先必须做到卖场面积及结构的标准化。但是,由于完全标准化的店铺往往难以找到,所以对于不同业态的店铺可以设定一个范围,各公司在选址时,可根据预估的营业额指标,做一相应调整。

[例]假定目前国内中小型超市平均每天每平方米销售额为90元,则超市的卖场面积为60093/90=667.7(平方米)。

一般来说,卖场与后场(仓库和办公室等)的比例为8:2,则这家超市的总营业面积为667.70/0.8=834.63(平方米),后场面积为166.93平方米。

另外,企业还可根据预选地址周围环境(包括道路交通条件等)的实际变化,对店铺面积做一相应调整,以使其更接近于实际情况。

六、 投资收益调查

通过商圈调查可以估算店铺的营业额,但该店铺是否值得经营,还必须把营业额与投资额相比较,评估出损益状况。这项评估要注意长远性的考虑,如10年以上。

1. 开店投资预估

开店投资主要包括:

a.设备,如冷冻、冷藏设备、空调设备、收银机系统、水电设备、车辆、后场办公设备、内仓设备、卖场陈列设备等。

b.工程,如内外招牌、空调工程、水电工程、冷冻、冷藏工程、保安工程等。

c.包装材料,如营业性,保洁性和消耗性等。

d.设计费用,对连锁公司来说,这笔费用可大大节约。连锁公司总部应事先确定设备及工程投资项目、供应厂商、数量及金额。

2. 经营费用预估

经营费用可分为固定费用与变动费用两类。固定费用是指与销售额的变动没有直接关系的费用支出,如工资、福利费、折旧费、水电费、管理费等;变动费用是指随商品销售额的变化而变化的费用,如运杂费、保管费、包装费、商品损耗、借款利息、保险费、营业税等。上述各项费用究竟要控制在多少之内,无统一的标准,但最基本的前提是:毛利率要大于费用率。同时要注意以下各项:贷损控制在0.4%以内;店员薪资总额不得超过总费用的一半;人事费用与销售额的比例须小于7%;总费用与销售额的比例便利店要在18%以内(以25%的毛利率为基础),超市要在12%以内(以17%的毛利率为基础);总费用与总利润之比要维持在80%之内;固定费用占总费用的比例应为85%以上。

3. 损益平衡点分析。

损益平衡点是指店铺收益与支出相等时的营业额,超过此点,店铺即有盈利,低于此点即表示亏损。

A. 损益的计算方法如下:

实际损益=税前损益-分担总部费用

税前损益=销售毛利-变动费用-固定费用

销售毛利=营业收人-销售成本

B. 损益平衡点的计算方法如下:

固定费用

损益平衡点销售额:毛利率-变动费用率

C. 经营安全率的计算方法如下:

损益平衡点销售额

经营安全率=(1-X1,X2,……)×100%

预期销售额

这一比例是衡量店铺经营状况的重要指标,一般测定的标准为:安全率在30%以上为优秀店;20%~30%为优良店;10%~20%为一般店;10%以下为不良店。(未完待续)