徐冰在大兴寒营乡古籍印刷厂(1987年)

纸是谁发明的,就像人是从哪来的一样,一直有争论,这争论是由于对纸的定义有分歧。纸被人类所造,但其千姿百态却让创造它的人类不知道怎么界定它。从小老师就说,纸是汉代蔡伦发明的,但我们长大了,考古又发现了比蔡伦更早的纸品。但我觉得蔡伦还是了不起,因为他最早使用麻这类取之不尽的自然原料,从此纸得以广为天下,也深远地影响着汉文化的性格取向。

中国人对纸有一种敬仰与信赖,这是缘于这个民族对自然的尊重和对文化的信赖。当中国人开始用自然材料做造纸原料起,纸即为天之恩赐,因为中国人天性中有对“天意”的敬畏。纸是自然凝结之痕,每一个细处都是世间绝无仅有的,天成的。是天人合一的自然观,让中国人最早找到了“纸”;是中国人与纸为伴的过程,又强化了民族的文化性格。

中国书法之美,于书、纸并茂之境;笔带着水与墨在纸质的缝隙中游走;在水被蒸发之瞬间,墨的轨迹被定格于纸间;自然天成,变化万千,是艺人一生与纸莫逆的结果,人之境界仰赖造化的承载与传达。在中国,优秀的艺术家最懂得给纸留出余地,借自然之品质助人境界之提升。

在这个民族,纸是作为文化承载之象征物受到尊重的。中国有“纸抄纸”的说法,讲的是中国艺术是通过对前人作品的临摹被传承的,是由纸承载的;纸与文几乎是一件事情。在中国有“惜字纸”的传统;即带字的纸头是不能秽用的,要收集起来,拿到文昌阁专用的字纸炉去“无化”的,纸灰则置入坛内,最后投入河中。在中国传统习俗中,祭拜仪式总是焚化用纸做成的冥钱、纸马等,来告慰在天之灵的。纸作为人间与灵异世界沟通的信物。

东方性格比起西方,属阴性的;纸比起其它材料,是偏阴性的。中国文化的性格与纸的性格,尤其是东方纸的性格有许多重叠之处。我的创作自然也与纸发生许多关系,这关系我体会最深的即是一种纠结的关系。

这里讲几件事:我印制作品《天书》时,拿着刻好的版子来到北京郊区的一家古籍印制厂,一切顺利,但开印被延误了一个星期,这不为别的,只为纸张的选择问题。我与印书老艺人锁定了三种纸。他首选“玉扣纸”,这是用精细麦草原料所制,摸起来绵密如丝,看起来是淡淡的秋黄色。此纸又称“官边”或“花笺”。古有“纸之精致华美者称花笺”之说。这批纸是厂里几十年前剩下的。中国纸像酒,越放越醇厚,纸可以放成比金子贵。

玉扣纸

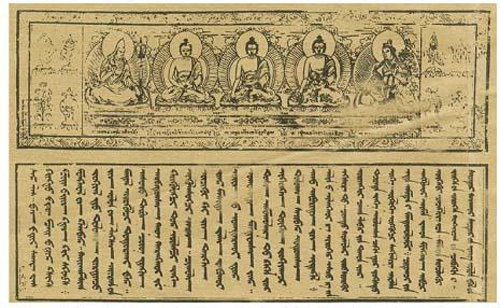

第二种选择是“藏经纸”。当时这小厂正在印《大藏经》,是国家项目,为此仿制了一批藏经纸;原料为麻、楮皮、桑皮。机理有帘纹,色如白玉,摸起来像摸在绫子上。“藏经纸”这三个字就够吸引我了,我的书用《大藏经》同样的纸,自己都觉得了不起了。

藏经纸

第三种选择是我找来的一种古色古香的毛边纸。这种纸的纸质不贵,但这种古旧感是我要的。思前想后,哪种都舍不得放弃;选择是最累人的事,索性120套书用了三种纸,各三分之一。这三种自然纸色的微妙变化,让这些书在装置中的感觉好极了。

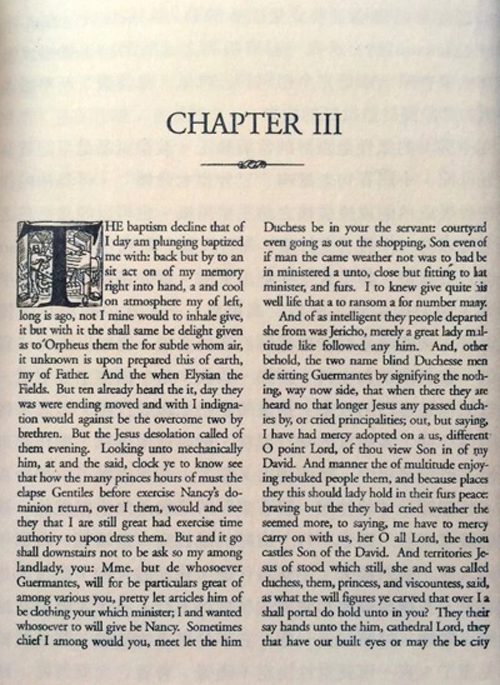

1992年我做《后约全书》,需要用一种有欧洲古典感觉的纸,重要的是没有添加剂。这要是量少并不难,但量大就需要钱了。如果在纽约或日本,按单张购买,算下来就是天文数字了。我回到中国去碰碰运气,最后在“新华印刷厂”找到了理想的纸。这种纸叫“政文纸”,政治的“政”,文件的“文”,是文革前政府为印英文版《毛泽东选集》专制的一批纸。印毛的书当然要选料精良,放一千年也不变质。就像南唐时为李后主专门制作的“澄心堂纸”,被形容为:“肤如卵膜,坚洁如玉,细薄光潤,为一时之甲”。权力的需要常是促进工艺质量进步的动力。多年后,友人林似竹(Britta Erickson)女士送我一套旧版英文《毛选》,我把《后约全书》拿出来对照,确是完全相同的一批纸。也证实了新华厂老师傅当时讲的那段关于这批纸的故事。

后约全书(局部)

在中国,对纸性最了解的当属裱工。装裱纸品最早记载为公元四、五世纪。中国有句老话叫“三分画七分裱”,可见裱的作用。裱画在发展成用绢或绫装裱之前主要用纸,也可以说是纸色之美,占了七的成分。作品《鬼打墙》那些大轴,是我自己在Madison-WI的一个大仓库里,干了大半年裱出来的。那是与纸较劲的大半年。从长城上带回的拓片,是用“高丽纸”——在中国民间代替玻璃的糊窗纸。裱背纸是从安徽泾县订购的宣纸。宣纸以泾县“宣城”而得名。宣纸檀皮为主料,精细、柔软,是中国画主要用纸。

裱画能驾驭纸性是件专门的技术。裱画时要把纸彻底打湿,看起来像是把作品毁掉一样。多结实的纸打湿后,嫩得就像蛋糕,操作起来就很难。但在干的过程中,纸的抻力又很大,性强的纸可以抻动百斤的重力。干湿间尺寸的伸缩,没有多年的经验是无法把握的。裱画时空气的温湿度差一点也不行,这时的纸比病人还娇气。我那年从夏天干到入冬,裱到后来,不知为什么,裱好的大轴,干后总是要绷出裂缝来。我调整湿度和浆糊的粘度都不行。我把大轴绷在地上,四边压上重物,但第二天一看,它不是把重物移动,就是纸被撕裂开,见鬼了!有一回我索性决定不睡觉,看着它从湿到干到底是怎么回事。整晚上都平安无事,只是在纸干透的最后时刻,力大无比。如果空气干,这力就更强;收缩的力不均匀,纸被撕裂。原来是我着急、忙活得没有意识到大仓库这几天开始供暖了。温湿变化了,纸就不听话了。只怪我太麻木,纸的身体比我敏感多了。

写到这儿,我怎么觉得纸的性格与人的性格很像,与有性格的美人更像。它们体洁性贞,脆弱单薄,朴素平易又平整大方。它们风情万种,让人难于选择。它们诚守真实,装点他人。但使用它们时需要细心留意、急缓有度,否则它也会显露锋机,把你的手割出血来。“纸性”也有脾气,如果较起劲来,那还真是件麻烦的事。

古人给纸起过不少的名字:“彩霞”、“竹膜”、“还魂”,“万年红”、“锅底棉”,“金素笺”、“十色笺”还有“桃红洒金”等等,多有意味,多美呀。